|

| 1.製品紹介 |

|

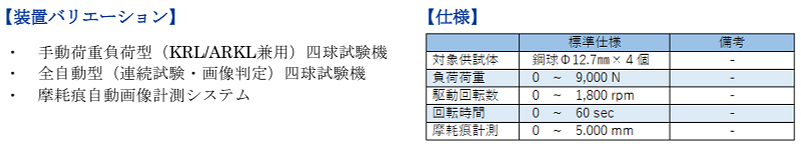

本装置は各種潤滑油(潤滑剤・グリース)の耐荷重能(極圧性・耐焼付性)試験に適合します。自動車産業において、全世界的課題であるカーボンニュートラルを実現するためには、新たな動力発生機構の積極展開と、それによる燃費(電費)改善が鍵となります。そして、その実現には自動車の軽量化が重点取組ポイントとなり、必然的に動力源の高回転化と変速機(減速機)の動力伝達効率向上を目指すこととなります。

そこで注目されるのが、メカ機構における新素材適合と高性能潤滑資材の開発であり、基礎的試験となるのがこの四球試験機。曽田式(標準法・JIS法)・シェル式と複数種類があり、さらには高速回転状態を再現するためにはあらたな回転数・負荷条件での試験も必要となりますが、試験仕様に柔軟性を持たせられる弊社試験機はそういった要請に最適の試験機です。

|

|

|

*その他特注仕様、各種オプションにも対応いたします。お気軽にweb-info@spacecreation.co.jpまでお問い合わせ下さい。

|

|

| 2. 書籍紹介 |

『サイゼリヤ おいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』

正垣 泰彦 著

日本経済新聞出版社 2016年8月発行

|

|

本場のグルメが手軽に楽しめるということで大阪万博では、各国パビリオンのレストランが大盛況です。しかしイタリアンなら大阪まで行かなくてもサイゼリヤにお任せ。

本場の味を安価に消費者が楽しめる理由は、創業者である正垣氏の徹底した合理的経営術にあります。顧客満足度を高めるには?店舗人材のモチベーションを管理するには?品質を維持したままコスト低減をはかる方法とは?飲食業に限らず、サイゼリヤの経営術には全ての業界に通じるエッセンスが含まれています。

万博の待ち時間にもピッタリの一冊?!

|

|

3.ブレイクタイム

|

【アジアンスイーツ】

|

気温・湿度共に厳しい夏がやってきますね。暑~い夏を上手に過ごすために暑い地域の美味しいスイーツはいかがでしょうか。

まずは台湾のタピオカミルクティー。日本でも一般的なスイーツになりましたね。暑くて食欲がない時でも、甘く冷たいタピオカなら食べられそうです。最近では紅茶ベースだけでなく烏龍茶ベースのもの、ミルクを豆乳やアーモンドミルクにアレンジしたものなど様々です。

近頃コンビニでも見かける楊枝甘露(ヨンジーガムロ)は香港発祥のスイーツ。マンゴーとグレープフルーツなどの柑橘、ココナッツミルクを合わせて作る冷たいおやつです。涼しい室内でいただくなら、糖水(トンスイ)と言う温かいスープ状のデザートもおすすめ。日本のお汁粉のようなベースに黒ゴマ、マンゴー、小豆や白玉などをのせた体に優しい食べ物だそうです。

夏になると恋しくなるのが、実家近くのカレー店の夏限定スイーツとして出されていたベトナムのチェーです。粗めのかき氷に小豆、ココナッツミルクや練乳、茹でた落花生やお芋などがトッピングされており、氷と混ぜながらいただきます。ココナッツミルクの味わいで異国の趣がありながら、小豆の甘味でどこか懐かしい雰囲気の一品です。

美味しいアジアンスイーツで元気をチャージしてみませんか。辛い暑さも乗り越えられるかもしれません。

|

|

|

| 4. -コラム- |

|

「レトロフィットブーム再来?」

/青木邦章

|

今から半世紀位前でしょうか?工作機械業界を中心としてレトロフィットが流行ったことがあります。元々は1960年代に米国で生まれた手法の様ですが、日本ではオイルショックを契機とした経済低迷期に広まったと考えられます。

生産能力と加工精度の向上に加え、省力化と低コスト化が要求される局面打開のため、剛性の高いフレームを有する昔ながらの工作機械をベースに、摺動抵抗の大きいアリ溝スライドを転動ボール組込みの直動ガイドに変え、駆動制御をNCサーボモータに改造することが主眼となっていました。最初は単純な穿孔機や単能旋盤が中心でしたが、徐々に対象範囲を広げ、NCフライスや研削盤のような精密加工機まで広がっていきます。

このムーブメントにより、高精度・高効率だが高価なためなかなか導入に踏み切れなかった中小製造業へのNCマシン普及が一気に進み、その後の製造業の発展に貢献したとも言えると思います。

さて直動ガイドもNC制御も安価で当たり前となった二十一世紀、工作機業界ではレトロフィットには今更感が漂いますが、われわれ開発試験機業界においては改めて注目する価値があるように思います。

自動車業界では開発の主体がハードからソフトへ、機械から電気・化学領域へと大きくシフトして、パワートレインをはじめとするハード領域への開発投資は極端に絞られてきています。しかしながらEV・HV・FCVへの流れの中でメカ機構も高回転化・高密度化が進み、従来とは異なる評価試験が求められているのも事実。

このジレンマの解決のために、レトロフィットを活用してみるといった発想です。もちろん現試験機においても直動ガイドやNC制御は既に織込み済み。レトロフィットのポイントは、高速化対応のための駆動モータやスピンドル軸受変更、高速高精度計測のためのCPU高性能化、さらには試験環境領域拡大のための付帯設備追加などになろうかと思います。

評価試験項目は増加の一途、時間と人工と資金は減る一方、そんなジレンマ解消のため、レトロフィットが役立つ可能性もあります。

(詳しくは弊社HPを参照ください。)

レトロフィット特設ページへは、こちらのバナーをクリックしてください。

|

| |

|

5.経営学コラム

|

「メイク・ジャンパン・アズ・ナンバーワン・アゲイン」

/一橋大学 専任講師 青木哲也

|

紆余曲折あったものの、日本製鉄がUSスチールの買収をまとめあげました。サントリーによるビーム買収など、日本企業によるアメリカ買いは定期的に発生しているものの、やはり最盛期は1980年代前後だったといえるでしょう。当時の日本はジャパン・アズ・ナンバーワンと言われ、世界各国の注目を集めていました。いま改めて日本が強かった理由を振り返ることで、復権の糸口を見つけることができるかもしれません。

日本の強さの源泉を解明し、世界的に評価された研究として野中郁次郎のSECIモデルがあります。SECIモデルは、新しい知識がいかに創造されるか。創造された知識は、組織内にどのように蓄積され、新たな知識を連鎖的に生み出すきっかけとなるのか。トヨタをはじめとする日本企業を詳細に観察することで、知識創造のダイナミズムを明らかにしました。

OJTやワイガヤといった同一の場での経験の共有を通して、先達が独自に身に着けた暗黙知を伝達する営みをSocialization。伝達された暗黙知を文書化、マニュアル化するなどして、誰にでも理解できる形式知の形にまとめることをExternalization。協豊会をはじめとするオープンな交流勉強会に形式知を持ち寄って相互に共有、組み合わせることをCombination。組み合わせた形式知を社内に持ち帰り、自社に適用、落とし込むことをInternalizationと呼びます。このSECIを繰り返し、カイゼン、知識創造することで日本企業は持続的に発展したというのが野中の主張です。

日本の労働者人口が減りゆく中、技術・営業問わず、ベテランたちの持つ熟練の暗黙知を若手たちに伝達する、形式知化するというのは、現代でも重要なテーマです。当時のように「お前、邪魔だ、立っとけ!」型のOJTや、「就業後の飲み会」という豊かな暗黙知の共有が困難になった昨今、新しいSECIモデルの回し方が求められています。ChatGPTなど生成AIとの壁打ちを通しての暗黙知の形式知化。Slack・Zoomなどのコミュニケーションツールを活用しての知識共有。メイク・ジャンパン・アズ・ナンバーワン・アゲインのためには、新しいツールをフルに活用し、昔からの営みを代替する必要があるのではないでしょうか。

|

|

| 6.やまのひとりごと |

夏の気配がしてきましたね。

体力は衰えているのに、猛暑の厳しさは増すばかり……

できれば真夏は外に出たくない、やまなのでした。

|

| |

|