|

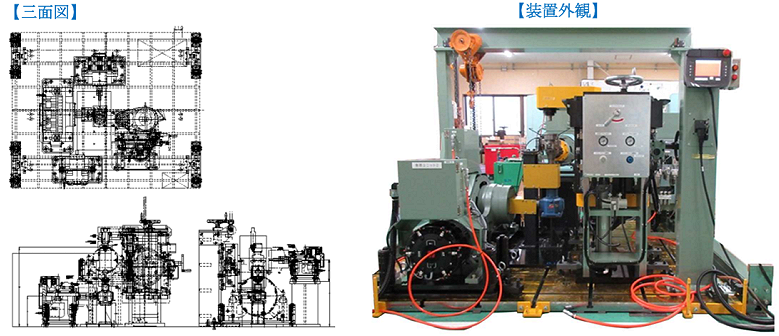

| 1.製品紹介 |

|

建機・農機・舶用・航空・一般産業用などの小型パワートレイン(エンジン・トランスミッション)では、出力軸の形態が水平・垂直・斜めなど多種存在し、また軸数も単軸・二軸・三軸などさまざまです。それら多種多様な供試体に適合し、目的に応じ柔軟に機能・性能・耐久試験を実施可能な開発試験機を提供しています。

|

|

|

|

|

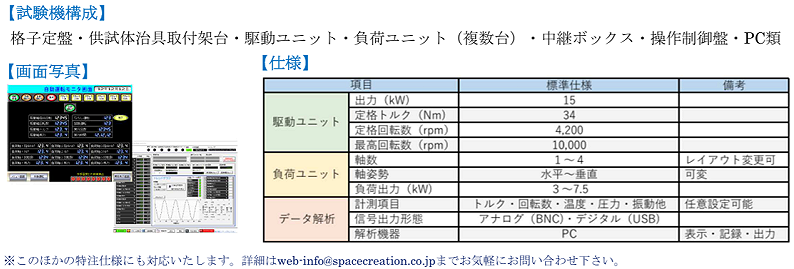

| 2. 書籍紹介 |

『これからのAI、正しい付き合い方と使い方

「共同知能」と共生するためのヒント』

イーサン・モリック 著 久保田 敦子 訳

KADOKAWA 2024年12月発行

|

|

AIは今や、簡単な調べものから資料作成、プログラミング、研究のサポートまで、あらゆる分野で活用されています。しかし、この飛躍的に進化する汎用技術と私たちはどう向き合い、どう使いこなすべきなのでしょうか?

本書では、AIとは何か、どこまで任せるべきか、どのように活用すれば最大の効果を得られるのかを、具体的な事例とともにわかりやすく解説。専門用語を排し、誰にでも理解できる語り口で、これからの時代に欠かせない「AIとの共生」のヒントを提示します。

AIと共に生きる時代に、一歩先を行くための実践的なガイドブック。仕事や学習、日常生活でAIを活用したいすべての人におすすめの一冊です。

|

|

3.ブレイクタイム

|

【鯛】

|

鯛は長寿の象徴として古くから日本で親しまれてきました。長生きする魚で数十年生きると言われており、それにあやかって長寿祈願の象徴になっています。また、鯛は非常に美しい外観で、鮮やかな赤色と白い身のコントラストが目にする人々に強い印象を与えます。

赤色には特別な意味があり、古くから魔除けや邪気を払う力が宿っていると信じられてきました。そのため、お祝い事や儀式では赤い鯛が重要な役割を果たします。赤い鯛で良い運を呼び込み、そして悪いものを遠ざける。神聖な空間をつくり、心込めて長寿や繁栄、成功を願いました。言うまでもなく、今日においても鯛は日本の文化や習慣の中でとても大切にされていますね。

さて、最近何かうれしい出来事等はありましたでしょうか。新しい挑戦に成功したり、大切な家族と貴重な時間を過ごしたり。皆さまのめでたいエピソード、ぜひ教えていただきたいです!

|

|

|

| 4. -コラム- |

|

「摩擦の話」

/青木邦章

|

自動車の動力源としては、近年、内燃機関以外にもEV・HV・FCVなど様々な形態があるのはご存知のとおり。そのどれにも共通している永遠の課題は燃費(電費)低減です。解決策としては、車体の軽量化・空気抵抗低減・動力伝達機構各部の摩擦抵抗低減等が挙げられますが、この中で強度や意匠性・居住性などの背反条件が少ないのが摩擦抵抗。そのため、開発者にとっての最大の関心事となっています。

工学の世界では、摩擦や摩耗・潤滑など相対運動する物質間の現象を扱う学問領域として、トライボロジーがあります。そこでは様々な事象が取り上げられ、シミュレーションのような理論解析や各種研究実験が行われており、当社が提供する摩擦摩耗試験機も各産業分野で活躍しています。

前述のように燃費に悪影響を及ぼし、また各部の損傷を招き機械の寿命を短くする摩擦現象。一般的には厄介者・嫌われ者として扱われますが、実はそれだけではありません。そもそも摩擦が存在しなければ、タイヤは空回りして走行することもままならないし、人間が歩くこともできません。指紋の存在やページをめくる際にペロッとやるあの動作からもそれは納得いただけるはず。

従って、摩擦はその置かれている状況に応じ、要求仕様に適合するべく任意に制御管理できることが理想と言えます。

さて、話は変わりますが物質間だけではなく、人と人の間にも摩擦は生じます。人間社会に存在するさまざまな摩擦・軋轢のため、物事がスムーズに運ばずイライラするのは、仕事でもプライベートでも数多いこと。うんざりするような経験はどなたもお持ちでしょう。

ただ、これについても物質間の摩擦と同様、もうちょっと深く考える必要がありそうです。なんでもかんでも、すべてが自分の思うとおりに進んでいたら、それはそれで物足りないモノ。ことを成し遂げた達成感も今ひとつ。

また、異なる考えの人を説き伏せるために、あの手この手の工夫を施し、新たな展開を迎えることがあるのも事実。画期的なイノベーションはそういう局面を契機として生まれるものかもしれません。

要は物質間も人間社会も、境界に存在する摩擦とうまく付き合い、それを都合の良いように操ることが肝心なのでしょう。

|

| |

|

5.経営学コラム

|

「中央線グリーン車に見る価格差別戦略の妙」

/一橋大学 専任講師 青木哲也

|

2025年3月15日、JR東日本は中央線快速にグリーン車サービスを正式導入しました。このサービスは、正式リリースの直前約半年間、「お試し期間」として、追加料金不要で提供されていました。無料期間中、グリーン車は多くの乗客で賑わい、デッキに立ち乗り客が溢れるほどの混雑ぶりでした。しかし、いざ有料化されると車内は一転して閑散。価格の違いが消費者行動に与える影響の大きさを、まざまざと見せつけたのでした。

このような高価格帯のサービス導入は、経営学的には、「価格差別戦略」の一例と捉えられます。価格差別とは、経済学者ピグーが1920年に提唱した概念で、顧客の支払意思額に応じて異なる価格を設定し、企業が利益を最大化する戦略です。 学生割引や回数券、発売直後は高額で時間が経つと値下げされるスマートフォンの価格設定などが具体例です。

企業間取引におけるオープン価格も、価格差別戦略といえます。表示価格をオープン価格としておき、問い合わせがあった際に相手の予算状況に応じて見積金額を調整する手法です。理論上、価格差別は企業の利益最大化に寄与しますが、異なる価格を提示された顧客全員の満足度を維持しつつ、各顧客の支払い意思額に近い価格設定を行うことは容易ではありません。

効果的な価格差別戦略のポイントの一つは、サービス内容に合理的かつ適度な差を設けることです。例えば、全く同じ商品でも早期契約者、つまり購入を先延ばしにしない顧客には、その分安価なサービスを提供することで納得感を得られます。グリーン車の場合、同じ距離を同じ時間で移動するという点では基本的に同一のサービスですが、「座れる」「乗り降りがエスカレーターに近い場所」といった付加価値があるため、高価格に合理性が生まれます。

価格”差別”と聞くと、何となく悪い印象を抱くかもしれません。しかし、全ての消費者それぞれが求める水準のサービスを、事業として存続可能するために必要な値付けで提供すること。この営みは、現在の顧客ばかりでなく、将来の顧客まで含めた全てのステークホルダーの獲得価値を最大化するために必要不可欠なのです。

|

|

| 6.やまのひとりごと |

3月に入り、ようやく寒さが緩んできたなぁ~…と喜んでいると

あっという間に夏がやってきそうですね。

春と秋が短いのが悲しい、やまなのでした。

|

| |

|